三大岩(火成岩,沉积岩和变质岩)里总觉得变质岩在野外最不好认,除非是那种褶皱花纹过分妖娆的才容易辨别。近来在北美三个地方见到了令人印象深刻的变质岩——加州的国王谷(Kings Canyon),科罗拉多州的甘尼逊黑峡谷(Black Canyon of the Gunnison;后文简称”黑峡谷”),和加拿大纽芬兰的格罗斯莫讷国家公园(Gros Morne)里的桌形高地(Tablelands)。

国王谷国家公园

国王谷是秋天去的,同一趟还去了紧挨着的巨杉国家公园(Sequoia National Park)。巨杉国家公园名气大,基建完善,各式大树景点多(本站另一篇讲树的帖子有更多详情);而国王谷相对低调不少,且通路的部分其实就只有断头的加州180号公路最末端的一小段,所以游客能去的部分仅占国家公园面积的7%不到。

由于内华达造山运动抬升迅猛且国王河切割效率高,国王谷是北美大陆最深的峡谷之一,最深处达2500米。国王河南支流由东向西流,峡谷至Cedar Grove前是跟优胜美地类似的冰川侵蚀花岗岩地貌。山清水秀,景致宜人。

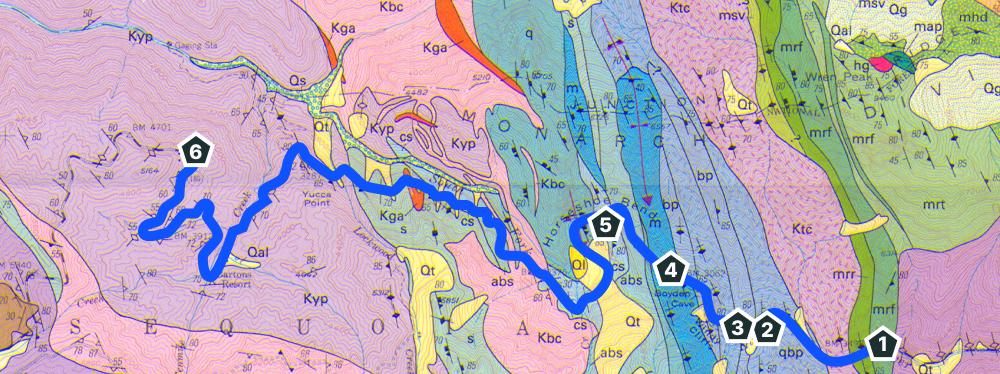

而从Cedar Grove往西出去,沿河谷地段的加州180号公路则有一段十分精彩多样的变质岩山崖:东起Boyden Cavern之前数个弯位,西至Junction View这大概18公里/11英里的路段。

起初觉得路上的山崖开始变得有意思,就是从1号地点变质流纹岩的那一段。当时看到完全不知道是什么石头,只感觉颜色挺红挺好看,外加节理崩得稀碎,还有满山的苔藓助攻,整个崖面显得错落有致。回来一查资料,发现果然有来头。

到达Boyden Cavern前,我们就能看到高耸入云的大理岩的尖峰,质地和色泽与周遭形成鲜明对比。

irreverentoutcrop.com 原创

而随之而来在行车右手边的路堑(roadcut),有一处教科书般的褶皱纹理,扭得十分夸张,都成这模样了,准是变质岩跑不了。此处千枚岩在变质作用前的母岩是水平层理的页岩或者泥岩等沉积岩,结果现在一副历经坎坷的模样,可见当年在地下挤压的力度相当惊人。

Boyden Cavern是一个石灰岩溶洞,但山体有变质作用所以混有大理岩。因为时间不够所以此次没能进去,但看网上照片还不错。洞穴路对面的陡崖上有少量水流汇入国王河南支流。这里整个山体应该都是大理岩,仔细看河里的石头(下图左下角),亦能发现纹样妖娆的大理岩纹样,但明显经过流水冲刷,棱角比崖面上的圆滑不少。

继续西行,到达5号地点Horseshoe Bend之后,在路边有观景点。此段公路大概在谷地1/3的高度。往东回头抬头看,是大理岩那一条山脉的西面,与前景的片岩偏黄色山体形成鲜明反差。而低头往下看,则是深深的峡谷。

在观景点正对面的岩壁,当时只觉得层理壮观,回来之后比照地图,发现应该恰好是石英岩和片岩分界的地方。

到Junction View的观景点(6号地点),已经爬升了不少海拔,而往东回望,便可一览国王河南支流与中支流汇合的壮观景象。山体层次丰富,河流深切V型谷,当然天气和光线好也让景致的优美程度有所加成。

甘尼逊黑峡谷国家公园

黑峡谷坐落在科罗拉多州落基山脉深处,去的时候是深秋快要入冬的时候,所以山里微气候变化明显。

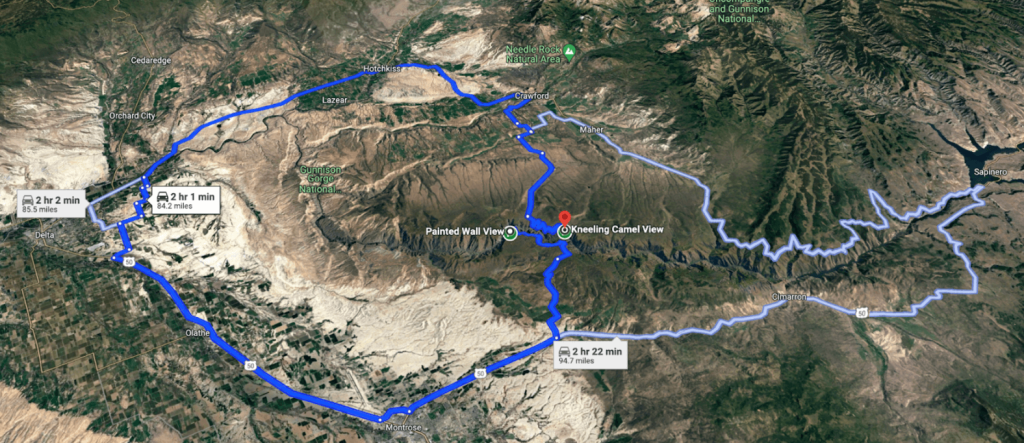

这个国家公园在美国国家公园的大家庭里不太起眼,占地面积狭小,隐藏在深山,交通不算便利,所以一直以来访客量都不大,但造访体验极佳。我们从丹佛前往Mesa Verde去程停了黑峡谷的南沿,回程挑了不同的路把人迹罕至的北沿也搭上了。峡谷南侧和北侧是不连通的,从南侧要开去北侧要单程得绕至少两个小时。

黑峡谷的基岩主要为极其古老的片麻岩,额外伴有片岩,均属于变质岩,色泽深灰。形成时间大约在17-19亿年前,比大峡谷最底下的那些火成岩都老。浅橙色的不规则条状纹样是之后(约14亿年前)侵入的花岗岩。

看不同岩石花纹的交错,整个峡谷最壮观的应该是Painted Wall View了。

在另一个观景点可以看到河流的不同角度。

十几亿年前的基岩,那可算是相当古老的了,要知道寒武纪大爆发是5.5亿年前… 不过直到6000万年前恐龙灭绝之后,这个地带才有抬升,而河流的侵蚀则是到第四纪200万年前左右才开始——侵蚀速率大概是每100年2.5cm/1英寸。相对来说峡谷的发育依旧处于青年,所以峡谷仍然成明显的深切V型谷,两岸悬崖陡峭,尤其峡谷南面一侧的北向阴面悬崖有更严重的冰雪侵蚀,局部几乎是直上直下。底部河流也还没能发育出多少迂回,整个峡谷直而窄。

河谷最深处达到829米/2722ft,比迪拜哈里发塔都要高,差不多是上海东方明珠塔高的两倍。

看完黑峡谷的南面,我们便继续行程往南去Mesa Verde,回程的时候挑了不同的路,前往黑峡谷北沿。秋天天气多变,途中正赶上山里下大雪。

irreverentoutcrop.com 原创

途中的高山湖泊在白雪的装点下,别有一番风味。

当我们回到黑峡谷北沿,发现连个正经的入口都没有,穿过小镇和一系列的土路,突然间就到了。雪刚停,整个北沿就我们一辆车,周遭特别的安静。其实离去南沿相隔也就两天,但积雪让整个峡谷变得更加肃穆。

其中边缘被剥离开的石柱结构,是片岩。

雪刚停,满山的积雪都还是松软的,各式野生动物便迫不及待地留下了脚印。

格罗斯莫讷国家公园桌形高地(Tablelands)

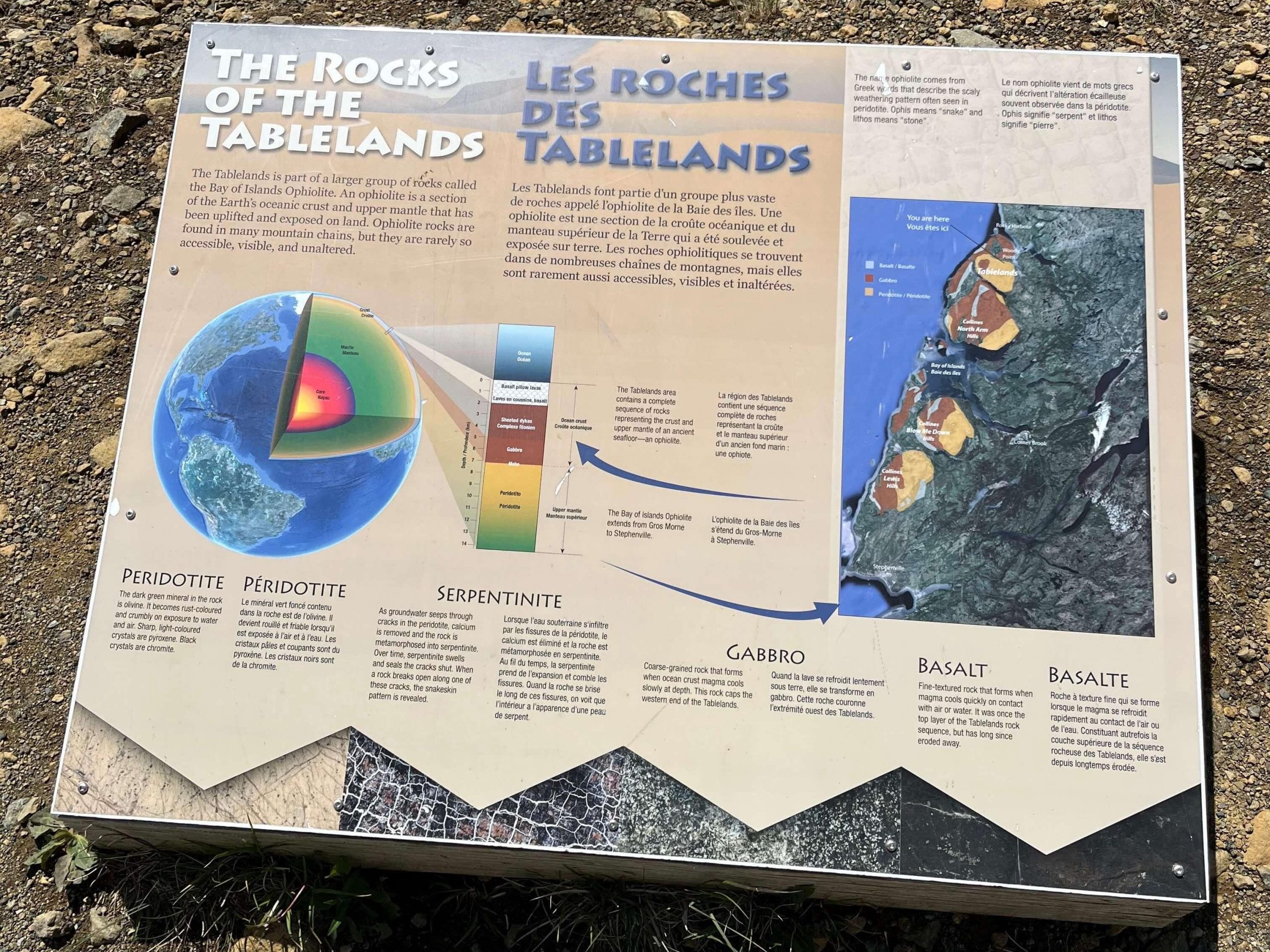

2024年夏天在纽芬兰西岸的格罗斯莫讷国家公园的桌形高地上,还见识了一种相对少见的变质岩——蛇纹岩。蛇纹岩变质前的原岩橄榄岩(硅酸镁铁),是地幔的主要成分,但在地表少见(因为地幔在地壳下面…),只有碰上某些地壳运动能裂个口子把地幔挤上来的时候,我们才能在地表看到地幔。而格罗斯莫恩国家公园是世界上已知的仅有的两个能在地表看到地幔的地方——另一个是南极附近的麦夸里岛。

蛇纹岩的变质并不是靠地底挤压,而是靠水热作用,所以只能在桌形高地的表面见到,这个过程称谓”蛇纹石化”——橄榄石与水的反应使其体积增加,导致出现裂缝,而且颜色变深,从而形成表面为网状的深绿色蛇纹岩。反应为散热反应,而裂缝会增加表面积,所以随着反应的进行会有正反馈,以让反应一直进行下去。

作为一种重要的水岩作用,大多数蛇纹石化反应其实发生在海底洋中脊——不短涌出的岩浆和周围的海水反应,一定条件下这个反应还会释放氢气和甲烷,对海底流体活动和古生物活动有重要影响。2024年6月NASA的一则新闻报道称,对贝努小行星(小行星101955)岩石样本的最新研究表明,该小行星的母体可能是一个有海洋的星球——而能让科学家有此猜测的一大原因,正是因为他们在岩石样本中发现了需要与水作用才能生成的蛇纹岩。

插一句,私以为格罗斯莫恩国家公园里的展板在介绍知识方面,科学性强,从不扯这个石头是双龙戏珠那个石头是望夫石的,而且图文并茂,深入浅出,这点相当赞。

话说回来,按理说死亡谷、约书亚树国家公园以及其他很多地方其实也有大量变质岩的存在,不过也是后知后觉,之前去的时候没太看得出来。下回出去玩的时候可以多留意了!

irreverentoutcrop.com 原创